WORLD CHINESE JOURNALISTS

在中國西北的黃土高原上,塬高穀深,溝壑縱橫,千山萬壑仿佛一頭頭沉默的老黃牛,挺著歲月的脊樑,奔赴命運的深淵。風吹起山梁溝壑間億萬年的塵埃,化作塵煙蒼茫,掩映著一個又一個沉默卻不屈的靈魂。

隴東,這片被風霜和戰火反復洗禮的土地,承載著太多家族的繁衍與衰敗,悲歡與離合,血淚與希望,大海先生用一部《蒼茫》,以細膩又厚重的筆觸,從清末同治回亂隴東兵燹寫起,將百餘年的滄桑化為文字的長河,涓涓流淌著苦難與希望、失落與堅守、人性與命運的交響。

一個蘆花灣,一個偏遠的隴東村莊,在作者的筆下,卻成為一處見證百年歷史風雲變幻、記錄人性榮枯沉浮的文學“鏡像”。這片土地的黃與蒼,其實是歲月的底色,也是人心的本色。秦、陳、萬三大家族的命運交織如經緯,糾纏如網。他們的悲喜,就像塵沙之中的一顆顆石子,雖微不足道,卻因被歷史碾過,而顯出各自的棱角與沉重。

這部著作不只是對往昔歲月的還原,更是一場對歷史、社會與人性深處的凝視,是從塵埃中仰望星辰的壯舉,是在殘垣斷壁之間,聆聽生命最原初的呼喊。大海先生這部作品不是堂皇廟堂之上的史詩,而是散落在民間角落、飄蕩於童謠山歌之間的鄉土敘事。

《蒼茫》寫的不是偉人,也非英雄,而是一個個普通得甚至會被歷史忽略的小人物。整部作品沒有高亢的英雄頌歌,卻有一曲曲令人心碎的生命挽歌;沒有急風驟雨的戰爭描寫,卻讓人真切感受到亂世之苦,命運之艱。他們或逃亡、或堅守、或掙扎、或奮起,如一粒粒塵埃,逆風而行,卻在浩瀚的歷史蒼穹中,留下隱隱發光的痕跡。

蒼黃紀年:黃土地上的命運起伏

《蒼茫》在構思上如同一張黃土織成的網,細密而複雜。它以秦天寶、萬永順、陳德福三大家族為經緯,交織出一個時代的地理與心理圖譜。從同治亂世的流亡山洞,到民國軍閥橫行的風雨如晦,再到國共內戰新政權建立後的土地改革與社會震盪巨變,作者以蘆花灣為核心,將隴東風貌、民間習俗、世道人心一一鋪陳。

其敘事結構採用多線並進,歷史進程與人物命運雙線交織,仿若兩股黃河水在溝壑間匯流,時而並肩奔湧,時而激烈衝撞。每一個家族的興衰史,不是獨立的悲歡,而是國家、民族、制度巨輪碾過時,被壓出的血痕。它不是單一人物的傳記式敘述,而是一幅群像圖,一張命運交織的“歷史浮雕”。

小說以秦亮追尋故事和歌謠開篇,這一設定不僅為全書奠定了敘述的口吻,也象徵了記憶的迴響與文化的傳承。一個人、一個村莊、一段口口相傳的往事,如同一首長長的山歌,被風吹送至我們的耳畔,時而蒼涼,時而悠長,時而令人淚下。小說一開始,就揭開一場山河破碎的苦難——

清末同治年間,白彥虎揮師而過,隴東血流成河。屍骨遍野,蘆河百里無人煙。戰亂的煙火是命運的前奏,悲劇在風沙中唱響:秦家躲進山洞,仍逃不過親人橫死的命運;陳家僅剩一人從煙洞中爬出;萬家更是全族幾乎盡毀。

秦天寶的祖輩為了逃難,躲入拐溝山洞中。山洞,這一原始而卑微的空間,如同母胎一般容納了生命的初始,卻也昭示著命運的殘酷與卑微。這種開篇,即將讀者帶入歷史的深淵,也昭示了作品要直面苦難、拷問人性、追問命運的深沉立意。

這不是小說的想像,而是黃土地曾真實承受的悲哀。百姓如螻蟻,在戰爭和權力的齒輪下粉身碎骨,卻仍要在廢墟中攢出火種,苟且求生。亂世之中,命運的起伏呈現出一種令人心悸的無常。

民國時期,烽火未息,戰亂頻仍。軍閥混戰、土匪橫行、天災人禍接踵而至。秦天寶在山間苦撐,陳德福從廢墟中爬起,又在土地爭奪中走向巔峰與覆滅。萬家三兄弟的命運更像是一場由賭注和毒癮主導的悲劇劇本。他們曾高唱“人定勝天”,卻終究被命運吞沒。

萬永順家因偶然撿得財寶而一夜暴富,卻因數孫無度沉溺於賭博、鴉片,在逃亡中迅速敗落;陳德福在亂世中發家,卻在革命洪流中慘遭命運反噬;秦天寶則在苦難與復仇、愛情與抉擇之間,始終沒有放棄對善的堅守。

直到國共內戰結束新政權建立後,一切仿佛才慢慢靜了下來。土地改革如同一場時代的洗禮,摧毀了舊秩序,也點燃了新希望。然而變革總有代價,家族的興衰,感情的折戟,個體的沉淪,仍在風中迴響。秦懷祿染上煙癮,陳永娟因家庭成分與情人分離,萬雪離村逃荒,萬世清則在革命洪流中尋找救贖。新舊更替的痛楚,在他們身上凝固為一道道深刻的傷痕。

更令人驚歎的是文本的“生活感”與“土地性”。作者將童謠、兒歌、山歌、做糖口令等民間元素自然融入敘事之中,不只是形式上的點綴,更是命運的召喚與土地的低語。這些旋律簡單卻動人,承載著隴東大地千百年來的苦樂與希冀,也讓作品在沉重之中,有了泥土的溫度與呼吸。

而那片蒼涼的塬地,那些遠去的牛蹄聲、兒歌聲、祠堂的煙火與黃土坡下的墳塚,又無不昭示著中國鄉土文化的堅實根基。在現代化進程不斷碾壓的今日,這些描寫仿佛時代回音,喚起人們對於鄉愁與傳統、對於歸屬與根脈的深切追思。這些情節細膩地揭示出傳統家族結構的崩塌與現代意識的覺醒,卻也因此經歷精神上的斷裂。這是現代性的代價,是走向個體自主所必須跨越的傷口。

土地之爭:權欲、倫理與家族的斷裂

大海先生的《蒼茫》之所以動人,在於它寫的不僅是“人”,更是“土地”——這片隴東高原的厚土。書中的每一次風起,每一場旱災,每一次土地的重新分配,背後都藏著深刻的社會邏輯和文化隱喻。土地,不只是耕作與收成的載體,更是權力的象徵、生存的根基、家族的命脈。土地不僅是謀生工具,更是命根子,是身份,是祖先的血脈,是村民之間明爭暗鬥的戰場。

從插鏵開墾,到減租清算;從佃戶制度,到土改合作化……每一次“土地”的流動與重分,都牽動著人心,也牽引著命運。秦天寶讓出土地,是一種仁厚;陳德福囤積土地,是一種貪婪;萬有財賣地,是一種墮落。而村民們在土地上的搏鬥,反映的是中國傳統農耕社會在歷史劇變中的陣痛與蛻變。

土地在《蒼茫》中是一切衝突與變遷的核心。它不僅是糧食與生計的來源,更是尊嚴、權力、階層的象徵。小說中的每一次土地的變動,背後都是一次制度的劇變,一場人心的試煉。大海先生刻畫了一群人如何在時代洪流中浮沉,如何在漫漫黃土中尋找出路。歷史,不只是朝代更替的符號,它鐫刻在家譜上,在每一場喪葬、婚嫁、土地轉移之中,無聲地延續著。

土地既是生計之源,也是紛爭的火藥桶。萬永順用騾馬開墾祖地,陳德福在沉默中暗藏怒火;萬有財一夜輸光祖產,陳家趁機蠶食,兩家的恩怨積累如山。土地改革時,昔日主人失去田莊,新農民歡喜卻又迷茫,舊世界的顛覆,讓道德與秩序一時失去憑依。

在大海先生的筆下,土地不僅是生存的依託,更是身份、權力與信仰的象徵。土地的分配、流轉、剝奪與收回,串聯成蘆花灣的時代脈搏。尤其是小人物身上泛化出來那一縷縷堅持不同信仰的微光,在流螢一般的命運底色上呈現,卻悄悄照亮了《蒼茫》的精神核心。

萬永順靠“撿財寶”發跡後,大肆占地,成為地方豪強;陳德福則步其後塵,通過巧取豪奪成為地主之王;而秦天寶始終守著一份對土地的樸素敬畏——種地不是為了統治,而是為了生存。

土地改革、減租清算等一系列歷史變革,是推動情節發展的主軸之一。那些曾高高在上的人,被清算、被分田;那些低到塵埃裏的人,則得到了屬於他們的“一壟薄田”。但真正的公平是否到來?真正的正義是否降臨?《蒼茫》並未作出簡單回答,而是通過角色的選擇與後果,給出複雜而真實的詮釋。

土地不僅是物質的象徵,它也是情感的凝結點。秦天寶為趙憨娃讓出土地,是對過去相助的感激,也是對人性溫暖的守護。土地,在某些人眼中是權力的籌碼,而在另一些人眼中,是父輩的骨血、後代的希望。在這場沒有硝煙的土地戰爭中,《蒼茫》提出的其實是一個永恆問題:人在利益與良知之間,究竟如何自處?它不喊口號,卻讓人反復咀嚼;不做審判,卻讓人心驚肉跳。

秦敬堯得知身世後出走,又在尋親途中歷經磨難。他不是反叛,而是一個在倫理與身份邊界中迷失的靈魂。這些人物和家族如同交織的根系,深深紮入歷史土壤,彼此牽絆又各自生長,書寫出時代巨變下芸芸眾生的命運圖譜。

伴隨土地之爭與社會制度的裂變,從個人到家族的不同選擇,體現出在大時代的漩渦中,普通人所能做出的善良與沉穩的堅守,也能暴露人性之惡。我們再聚焦蜷縮於土地之上的,由一個個人物組建起來的各個家族,其命運又是如何在交織糾纏中起落的——

萬永順靠發跡之財大量圈地,成了蘆花灣的大戶;陳德福通過買賣土地實現翻身,也將其視為家族榮耀的基石。然而,土地的擁有不僅帶來財富,也滋養了人性中的貪婪、自私與鬥爭。一個人的命運是一片葉子,那麼家族,就是那株不可選擇的枝幹。它在風中顫抖,也在歲月中蔓生。它既賜予你身份,也在不經意間決定了你將要承受的重負。

陳家,是利慾薰心者的鏡像。陳德福靠嗅覺與手腕爬上權貴之位,買地、聯姻、壓迫佃戶,無一不精。他是那個時代的“成功者”,卻也是在倫理與權力之間反復遊走、最終失控的悲劇人。他與康美珍的不倫之事,是亂世中最微妙的病灶——既是情欲的失衡,也是倫理與秩序的倒塌。

民國的戰亂之後,是土地改革的號角,再而合作化的風暴,一切從“誰種誰有”變為“集體所有”。村民們開始上交糧食、參與評議、清算地主。一紙批文,就能讓一個家族由富變貧,由尊變賤。隨著土地政策的更迭,從減租清算到土地改革、再到合作化的推行,原有的階層關係被不斷打破和重塑。

地主的高臺崩塌,貧農的命運翻轉,但新的問題也隨之而來。土地被重新分配,卻仍引發衝突與矛盾,新的剝削與不公悄然滋生。而家族內部的裂縫,更讓人心痛。康美珍與陳德福的私情,成了道德的死結,令萬世清背負沉重的心理創傷。親情被背叛,孝道被踐踏,最終換來一具被棄的屍體與一段永不再複的母子關係。

土地的裂變,是社會結構的裂變。合作社的新秩序取代了舊有的人情秩序,權力的來源從耕種轉向了“檔”、開會、分組——新的遊戲規則裏,有人變得得勢,有人則悄然沉沒。而那片原本寧靜的蘆花灣,也隨之裂成無數支離破碎的田壟。土地依舊在那,但歸屬早已不在。每一個家族的興衰,都映照著歷史的脈搏,也折射著人性的千層光影。

《蒼茫》把我們帶入一處泥濘卻炊煙嫋嫋的村莊,看見風沙中一張張刻滿滄桑的面孔,也聽見土牆內傳出的山歌童謠。它的蒼涼,不在於敘述方式的沉重,而在於命運本身的冷峻;它的溫熱,不在於語言的熾烈,而在於人物性情的真實可感。

家族之間的恩怨、糾葛、聯姻與對峙,仿佛那個動盪時代的縮影:在表面上維繫著鄉規禮教的模樣,實則早已被土地與權力撕裂得支離破碎。而貫穿始終的,是“土地”——這片見證了流血、播種、死亡與復蘇的母體。它既是財富,也是詛咒。所有的家族矛盾,最終都歸於對土地的爭奪。這些故事如同波濤之上的浮舟,時而被時代巨浪高高托起,時而又在改革的漩渦中驟然傾覆。

人性光影:善惡之間的微妙分界

在《蒼茫》中,沒有絕對的英雄,也沒有純粹的惡魔。每一個人物,都是矛盾體,是善與惡的並置,是光與影的交融。大海先生關心和塑造的,是亂世中人性的複雜辯證:善與惡、忠與叛、堅守與背離,並非涇渭分明,而是灰色地帶中相互交織的幽微情感。書中人物的每一個抉擇,都蘊含著人性的掙扎。他們不是完人卻是真實之人,是千千萬萬個掙扎者的縮影。

作者沒有將人性簡化為非黑即白的對立,而是在灰色地帶中展開描摹。焦一刀的殘暴、陳德福的貪婪,固然令人憤懣;秦天寶復仇前的猶豫、面對麻子莊寡婦一家時的心軟,也讓人看到,即便身處血海深仇中,人性的光芒仍未熄滅。這種描寫,賦予了人物極大的複雜性,也令小說具有更深厚的思想張力。

秦天寶,這個從山洞中爬出來的農家漢子,一路負傷前行。他的生命中充滿了失去、怨恨、掙扎與復仇,但也有溫情、愛情、擔當與仁義。他與桃花的相識,是亂世中最溫柔的光;他為報仇而踏上的征途,是那個時代沉痛的回音。他不是英雄,卻有著最本真的人性力量:面對命運的風暴,不屈不撓,忍辱負重。

陳鳳是知識份子的縮影,講仁愛,重教化,似乎脫離了土地的爭奪,但他最終仍被現實壓垮,黯然出走。他的哥哥陳龍粗暴自私,強橫霸道,卻也並非完全泯滅人性;而萬有財則是一個賭徒、失敗者、父親、惡人,他的墮落是整個社會病態的投影。

更令人動容的是女性角色的塑造:桃花、英子、金蘭芳……她們或溫柔,或堅韌,或智慧,在男性主導的社會秩序中,靜默卻堅定地為家庭撐起一方天地,在苦難中迸發出極強的生命力,成為家庭與村莊不可替代的精神支柱。她們是亂世中溫情的代言,是生活原力的具象。她們有的善良樸實,有的溫柔堅韌,有的複雜多面,但都真實而立體。

桃花堅韌勤勞,甘願收留傷病之人,撐起家園,卻也終生不得生育,在悲苦中咀嚼命運的沉默。被桃花救起的秦天寶躺在山洞中,洞口風雨交加,山下火光沖天,而在這片黑暗與火海之間,卻藏著一個小小的光點——有人點燃了一盞燈,為另一個陌生人照亮回家的路。不是為那些戰火紛飛的城池,而是為這一點點被命運幾欲碾碎、卻又拼命生長的人性之光。

桃花曾在夜裏輕輕對他說:“你不是土匪,你不能像他們一樣活。”這句話,是一個女人對一個男人的救贖,也是一盞燈,照亮亂世中的每一個掙扎者。桃花不只是一個人物,她是那個年代最珍貴的力量象徵——不喊口號、不說空話,只是默默地洗衣、煮飯、照料傷病,卻把一個破碎的家庭撐了起來。她的名字,是春天,也是倔強。

而陳德福則代表了另一類人——他們善於在變局中尋找縫隙、獲得利益。他從亂世中生存下來,靠著積攢財富和收購土地,成為蘆花灣的大戶。可他的內心世界早已荒蕪。與康美珍的關係、對子女的縱容、對佃戶的苛刻,皆顯出他在金錢與人性之間的傾斜。他的死亡,象徵著一個階層的終結,也是一種因果報應的昭示。

萬永順家族則更具悲劇色彩。他們的興起始於偶然,衰敗也源於人心的腐朽。其子萬有福、萬有財、萬有壽各自沉溺於逃離、賭博與鴉片之中,最終家道中落。財富帶來的虛妄,如浮雲般散去,只留下萬家老宅在黃土塬上的殘垣斷壁,仿佛一處供後人憑弔的命運遺址。

而陳德福、萬永順這樣的角色,則映照出傳統權力結構下的人性扭曲與道德沉淪。財富來得太快,便容易腐蝕靈魂;權勢來得太早,便常常掩蓋是非。他們在土地與名利之間攫取,在家族與仇怨之間撕扯,最終,或敗落,或孤獨,成為時代洪流中被裹挾的殘影。

焦一刀,是惡的代表。他殺人掠財、逼良為娼,是那個時代黑暗的極致表現。但他也是社會制度下的產物,是舊秩序破敗後所滋生的孽種。相比之下,秦天寶的善,並不張揚。他的善在於一次次選擇忍耐、不屈、不棄,在極端痛苦下不沉淪、不墮落,這是一種沉靜的善,一種土地般厚重的善。

這些人物與家族,像一串串歷史的化石,被文字溫柔地擦拭出光。他們沒有被賦予超人般的能力,卻擁有人之為人的掙扎、盼望與沉淪。他們活在真實的歷史底色裏,構成一幅“黃土版《百年孤獨》”。

人性的力量,恰在於此。不是轟轟烈烈的偉大,而是暗夜中那一點點不滅的微光。苦難深重的土地上,依然有人種樹、磨糖、哼歌,依然有人為了一口糧而苦撐,也為了一份情而守望。

人性的複雜性,使得《蒼茫》超越了一般鄉土小說的黑白分明。它用一把鏽跡斑斑的刀子,緩慢卻堅定地剖開人類情感的內裏,讓愛與恨、義與利、情與欲赤裸裸地展示在黃土映襯的天空下。作者從不急於下判斷,而是以溫熱的筆觸描摹每一位人物,讓他們在時代面前生長、掙扎、隕落,或重生。

這是一部歷史的反思錄,也是一面人性的鏡子。它沒有口號,卻比口號更深遠;它沒有論斷,卻比論斷更有力。它告訴我們:無論怎樣的風雨變幻,最終能支撐人類穿越苦難的,依然是那份樸素的愛與信念,是家庭的羈絆,是心中那點不滅的良知之光。

文學肌理:隴東方言中的溫度與力度

《蒼茫》的文學魅力不僅來自內容的豐富,不止是其跌宕起伏的情節,更是它對地域文化的深刻嵌入。作者以蘆花灣為軸心,以隴東黃土地為背景,將一系列承載集體記憶的民謠、山歌等元素自然融入敘述中,使整個文本仿佛浸潤在鄉音鄉情之中。

作者不吝細節,寥寥幾筆,便勾勒出生活場景之豐。秦天寶跪地哭兄,桃花俯身包紮,焦一刀持刀逼命,每一幕都帶著劇場感,每一個動作都傳遞著情感張力。而對自然景物的描繪,則別具一格。“斑斑駁駁,支離破碎”,像是為這片大地寫下的墓誌銘,又像是為所有掙扎者譜下的挽歌。

更值得稱道的是,小說對方言的運用極具匠心。“油子”“攮子”“瓜婦人”這些隴東方言,不僅沒有割裂閱讀,反而為文本注入了真實的血肉與溫度。方言是土地的舌頭,是歲月的腔調。它讓蘆花灣不再是一個虛構地名,而是一個帶著塵土味、炊煙氣、苦難淚的小宇宙。

《蒼茫》的語言樸素卻極具力量。尤其是其中大量童謠、兒歌、山歌的運用,令人耳目一新。這些元素不僅起到了推進情節、表現情感的作用,更深刻地體現了地域文化的魅力與民族記憶的承載力。

“你看那滿眼的梁峁哇,蒼涼又無邊……”這是秦亮站在廟集塬邊時自創的歌謠,那一刻,天地寂寥如古畫,山川沉默如史詩。通過這樣一段山歌,作品將空間氛圍、人物心理與歷史意境自然地交融在一起,增強了文學的厚度與廣度。那種悲涼不僅來自眼前景象,更是千百年沉積的民族苦難的感應。那是一種從骨子裏透出的歷史共鳴,是黃土高原的歌,是農民命運的歌。

再如“做糖有訣竅,生芽很重要……”這段做糖口令,不僅表現了生活的技藝,也渲染了秦天寶與桃花之間的溫情。這種質樸的情歌,勝過千言萬語,讓我們看到即便在苦難深重的時代,人與人之間的情感依舊溫暖、柔軟、真摯。

還有那些孩子口中的童謠,“白蒲鴿,編柳梢,大哥娶了個巧嫂嫂……”字句中雖無歷史大事,卻飽含生活的真實。這些口耳相傳的民間記憶,如同一縷縷炊煙,纏繞在小說的各個章節中,也飄散進我們讀者的心裏。

這些歌謠像是一種文化密碼,是對傳統的召喚,對童年的回望,對土地的敬意。《蒼茫》的語言質地因此而厚重,它是文學與民俗的天然結合,是聲音與記憶的詩性重構。這些山歌童謠不是附庸風雅的點綴,而是真正來自土地、紮根於泥土的語言,它們承載著歷史的餘音,也傳遞著民間最深沉的情感力量。

歷史餘響:從一地蘆花到千秋風骨

當我們翻過一頁頁《蒼茫》的篇章,仿佛不是在讀小說,而是在走入一段塵封的歷史,聽見父輩、祖輩在黃土地上呻吟、呐喊、哭笑的回音。在任何時代,個體的命運都無法脫離時代的洪流;在任何社會,人的善惡、希望與掙扎都值得被尊重與銘記。

《蒼茫》像一塊沉甸甸的黃土磚,承載著過去百年家族興衰、制度更替、倫理轉型與人性抗爭的全部重量。沒有華麗的修辭,也沒有刻意的煽情,卻在每一個細節裏傳達出深切的人文關懷。這讓我們理解了一個民族如何在歷史縫隙中苟延殘喘,明白了人性為何在極限之下仍然閃爍著微光,讓我們在自己的生活中,對長輩們的沉默與堅韌,生出一份遲來的敬意。

從同治亂世到民國軍閥混戰,從抗日戰爭到土地改革,小說將一段段真實歷史嵌入敘事之中,構成一部兼具文學性與史詩性的“民間通史”。這些歷史與今天並不遙遠,在我們身上留下的,是命運的記憶,是倫理的拷問,是文化的延續,是對百年中國社會史、鄉村史、人性史的深刻書寫。

大海先生不是單純地講述過去,也不只是寫一部“隴東變遷圖志”。《蒼茫》的真正價值在於,它通過鄉村的具體經驗,抵達了國家命運與民族精神的普遍命題。我們從中看到,一個國家的歷史並不只寫在紀念碑上,也不只刻在官修史冊中;它也存在於一口大鍋飯、一場饑荒、一份契約、一條山溝裏。它存在於女人的哭聲、小孩的童謠、男人的背影之中。

作者以文學的方式,為黃土地立碑,為百姓立傳。是文學對歷史的回望,也是時代對人性的追問。作品喚起我們對過往的追問,對人心的敬畏,對正義與秩序的再思。也教會我們,在歷史的鐵軌上,最應該被銘記的,往往是那些沉默不語、默默奉獻的普通人。歷史並未走遠,命運並不遙遠;它們曾在“蒼茫”中掙扎,也終將在光明中安放。

人性在《蒼茫》中從不被簡單定義。也不是文學的高臺之上喊出的“善”或“惡”,而是深深嵌入血肉之中的欲望、掙扎、懼怕與溫柔。而這些細節,讓人讀罷之後久久不能平靜。它提醒我們:人不是生而高貴,也不是註定卑劣,我們只是無數選擇的總和,是時代鏡面上浮現的一道道模糊的影子。

我們終將在歷史深處,看見那個蘆花灣,看見那片黃土地,看見自己。《蒼茫》之所以動人,是因為它不只是講述歷史,而是在穿越歷史的迷霧之後,給予我們理解現實、思考未來的勇氣。黃土地永遠蒼茫,在那風塵滾滾的背景中,有人曾愛過、恨過、苦過、笑過,那些微小的生命,如星辰沉落,閃耀刹那,也映照永恆。

即使我們如今身處高樓林立、燈火璀璨的都市生活,但我們也應記得,那些從黃土地中走出的先輩,那些在風雪中行走的農民,那些在絕境中仍然哼唱童謠的孩子。他們是我們,也是我們未竟的夢。人類的苦難是可以被記住的,善良的意志是可以被傳承的。

《蒼茫》不是終點,而是一場繼續發生的文學啟示錄。它告訴我們,歷史從未真正過去,人性依舊在風中低語。而我們,需要聆聽——在黃土地的深處,在風聲與歌聲之間,聽見一個民族沉默而不屈的靈魂。真正的文學不止於講述,更在於喚起感知、促發思考。

執燈而行:直面時代泥沙俱下的殘酷與蒼涼

在歷史的河床上,總有些時光奔湧而下,帶著泥沙俱下的殘酷與蒼涼,衝擊著人心中最柔軟的部分。我們稱之為“亂世”。那是舊日秩序崩塌、人倫錯位的年代,是旌旗遮天、烽火連綿的背景,更是千千萬萬普通人,被命運拋入風口浪尖,顛沛流離卻仍不肯低頭的無聲史詩。

《蒼茫》不是一部僅為“講述”而存在的小說,它如一顆沉於歷史水底的石子,波瀾雖不張揚,卻層層蕩漾開來,拍擊讀者靈魂深處關於生、關於死、關於人性與命運最根本的命題。

在這裏,沒有十裏洋場的紙醉金迷,沒有英雄史詩的金戈鐵馬,只有荒年、仇怨、私情、信仰,還有生的執念與死的尊嚴。在風雨如晦的時刻,如何避免歷史的重演?如何守住人性的底線?如何在這片愈加冰冷的土地上,種下一顆溫暖的種子?

作者塑造了記憶與理解的方式,用文字築起了一道橫跨百年的精神之橋。這座橋,一頭連著隴東大地上千年的鄉土文脈,一頭通向讀者心中未曾熄滅的故園之夢。在這座橋上,我們看見先祖父母輩的苦難與堅強,看見時代車輪如何碾過一戶戶人家,卻碾不碎他們對命運不屈的呐喊。

蒼茫者,黃土之色,歲月之聲,眾生之相。

《蒼茫》這部書,是一段記憶的長河,是一個民族面對苦難與希望時的集體迴響。在一眾底層人物身上,我們看見了不同的人性底色:有人執著、有人苟且、有人貪婪、有人堅守。但他們都逃不過命運的波濤,卻也都未真正屈服於它。

他們不是英雄,卻比英雄更令人動容。他們用沉默、用忍耐、用不動聲色的堅強,撐起了整個時代的黎明。

我們常常誤以為,歷史是由那些在臺上演講、在廟堂決策的人寫成的。可真正的歷史,是在黃土地上彎著腰的人寫的,是在廚房邊和麵的人寫的,是在兵荒馬亂中一口口喂孩子飯的人寫的。

我們,是他們的後人。

他們未必留下詩篇,卻留下了語言。他們未必留下雕像,卻留下了骨氣。他們未必留下什麼傳世之物,卻留下了能穿越時空的愛與光。

我常常有一種念想,若未來的某天,我們的孩子也身陷“亂世”——不再是戰亂,而是浮躁、算計、冷漠,那我們該拿什麼抵禦?

或許,就是這部書所寫下的那些人。

他們教會我們什麼叫“活著”,什麼叫“做人”,什麼叫“善良不滅”。

所以啊,當夜深時你若聽見風,那不只是風——那是歷史的低語,是祖先的聲音,是人性最深處的呼喚:

哪怕山河破碎,也要有人,點燈等你歸來。

-

2025-11-07

-

2025-11-07

-

推動中部商業服務業創新升級 商研院(CDRI)中部辦公室喬遷揭牌

2025-11-07

-

文化部長李遠親臨祝賀 中華民國傳統匠師產業工會成立大會 由漢式瓦作陳順添當選理事長

2025-11-06

-

2025-11-06

-

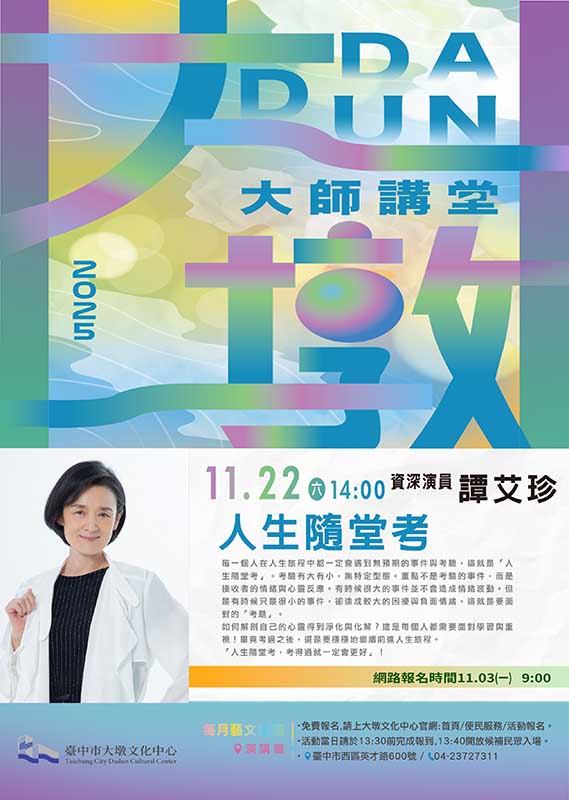

「大墩大師講堂」系列講座邀請資深藝人譚艾珍女士 分享如何活出自在與從容

2025-11-06

-

臺日攜手共創農村永續願景 展現「在地共生」的農村再生實踐成果

2025-11-06

-

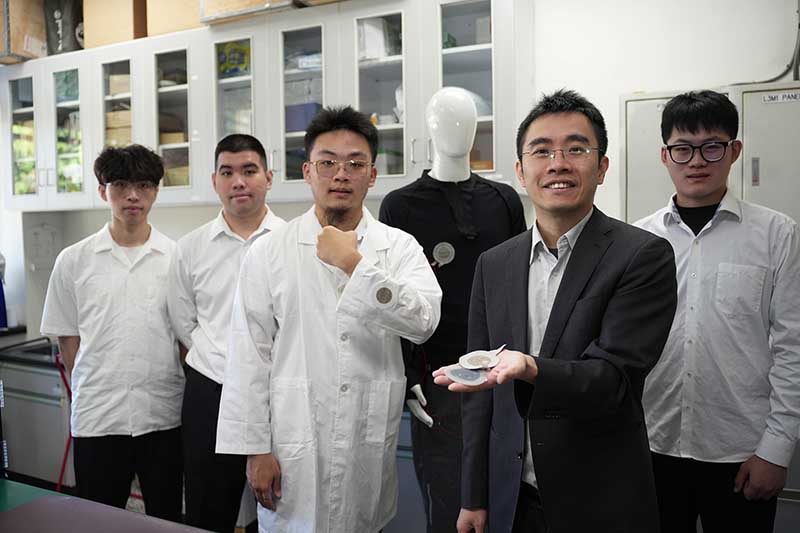

神奇傑克 中興大學研發有聽覺的衣服 可聽診、溝通與AI聊天機器人對話

2025-11-06

-

2025-11-05

-

2025-11-04

最 新 資 訊

NEWS