WORLD CHINESE JOURNALISTS

貿易,本應是人類文明的橋樑,是不同制度之間的紐帶。它不應只是貨物的流通,更應是契約精神、法治理念、自由信仰的傳播與共享。它之所以理想,是因為它蘊藏著世界相互理解、共生共榮的可能性。然而,若沒有共同的制度文明基礎,若缺乏對人權與法治的基本尊重,所謂“開放”終將淪為單向度的索取,全球化也不再意味著合作共贏,而是“掏空”與“吞噬”的代名詞。

當規則成為某些國家手中的權力工具,而不是全體參與者的共同契約,全球化的面紗也隨之撕裂。工業被拆解,產業被轉移,技術被剽竊,規則被篡改。曾經鼓吹自由貿易的西方,如今開始重新設防,這並非一場倒退,而是一種戰略自保,是對全球文明秩序進行的重構嘗試。西方的選擇是想構建一個自由聯盟,在制度相容、人權保障、契約信仰上重新劃定邊界。這種努力的核心,是要維護一種“可信的開放”,而非“掠奪性的敞開”;是要保住一個“文明秩序的核心”,而不是任其被強權與虛偽所蠶食。

風吹過舊文明的廢墟,帶著鐵銹與塵沙的味道。歷史仿佛一座回音壁,將百年前的哀歌,折回當下的耳畔。回望那些以“開放”之名進行的擴張與掠奪,亦回望那些以“主權”之名拒絕變革、最終走向封閉的年代。歷史一再給了改寫命運的機會。2018年的貿易戰,本可成為一次“制度再出發”的契機,如同1978年的改革開放那樣,重新啟動自由市場的活力與法治制度的秩序。然而卻沒有選擇走那條路,而是高舉“厲害了”的旗幟,用兵法與權術回應制度與文明的召喚,把規則之爭拉向了意識形態的戰壕,最終釀成後來的全面對抗。

這是第二次鴉片戰爭的回音嗎?或許比第一次更為複雜。若說百年前清廷的保守是無知與驕矜的混合,那麼今日大國的遲疑,則更像是一種深植體制內部的自我設限。在體制安全與文明進步之間,一次次選擇了前者,以致制度越來越僵化,社會越來越功利,國家的未來,也越來越像一個封閉回路中運轉過熱的機器。

當下世界正加速進入一個重構秩序的年代。全球化不再是無邊無際的市場夢境,而是一場關乎制度相容、文明信任的篩選。這不再是單純的經濟博弈,不再是關稅與技術的短兵相接,而是一次關乎自由、憲政、契約與人權的深層制度對撞。是走入世界主流文明的陽光之地,還是繼續守著封閉權力的舊山河,孤獨而被動地漂浮在時代浪潮之外?

這不再是一場經濟結構的調整,而是一次深刻的制度抉擇。是繼續維持國家資本主義與黨權主導的舊體制,還是像當年的德國與日本那樣,在失敗中清醒,在轉型中重生,真正走入文明體系的中心?不能再自欺欺人地將一切問題歸咎於“美帝”,不能用嘴炮與民粹遮蔽真相的陽光。美國並非瘋了,川普也未必是孤立主義者的化身,他不過是現實邏輯的產物,是文明秩序對被破壞規則的一種系統性反彈。

真正瘋了的,是在制度碰撞面前依然堅持體制正確、拒絕反思的那股驕矜與盲信,是面對文明召喚時依舊高唱“內迴圈”的那種封閉與怯懦。百年未有之大變局,從來不是一句口號,而是一場激烈的文明洗禮。

大國真正需要的,不是贏得一場戰術勝利,不是擊退某個總統的強硬姿態,而是完成一次制度轉型,是從一個封閉、內卷、黨權主導的治理結構,真正躍升為自由憲政與市場經濟主導的現代國家。唯有如此,才可能真正走入世界的主流,才能不再在文明洪流中徘徊旁觀,而是參與其建構,成為新秩序的共塑者,而非攪局者。

這是屬於大國的“文明試煉”。它沉重,卻必須面對;它痛苦,卻值得付出代價。在這場浩大的歷史潮流中,不能再錯過時機。因為未來,不屬於喊口號的民族,不屬於以“特色”為藉口拒絕改革的政權。它只屬於那些真正懂得自由、契約與制度進化意義的人民。

不要再沉溺於幻覺的繁榮,而是勇敢地打開心門,重塑的制度,擁抱真正的全球化,走向文明的彼岸。那才是真正的出路。那才是文明的歸屬。文明,從來不止於疆域和版圖的擴展,它更深沉的內核,是制度的進步、倫理的確立、人與人之間如何相處的理性共識。

回望人類的歷史,那些曾經輝煌一時的帝國,往往並不是在外敵的猛攻下轟然倒塌,而是在對內的封閉、對外的驕矜中逐步腐朽。亞述、羅馬、拜占庭、大明……這條時間的長河裏,從未缺少強盛的王朝,但唯有那些懂得自我反省、願意在結構性矛盾面前重新設計自身系統的文明,才真正進入了“可持續”的現代化道路。

德國在二戰廢墟中重建了自己的政治倫理,日本在東京審判之後選擇憲政路線,並以制度化保障市場、民主與教育,使其走上了戰後復興的奇跡之路。這些國家用慘痛換來了轉型的決心,今天大國是否願意以“和平”的方式完成這場無需炮火的變革?

這不是敵人帶來的壓力,而是文明的自然篩選。世界從來不是等一個國家準備好才願意接納它,而是看它是否願意走出自我設限、接受共同規則的洗禮。自由市場不是技術操作,而是深刻的制度文化邏輯。契約精神不是關乎合同的條款,而是關乎政權是否受限於法律、公權是否接受監督、個人是否真正有尊嚴地活著。

今天的大國表面看似高樓林立、科技騰飛,但若你駐足在一個普通的縣城、走入一間鄉村學校、打開一份地方財政報告,所能見到的,是另一種“文明赤字”的真相。教育仍在洗腦,司法仍在跪服,媒體仍受鉗制,思想仍被圍困。龐大的國家機器日復一日運轉,卻並未帶來普遍性的自由與尊嚴。制度的不自由,正一寸寸吞噬經濟的活力,扼住創新的咽喉,也拖累著整個社會的靈魂。

而全球秩序的劇變,恰恰是文明審判的一部分。自由世界開始重新定義“開放”的邊界,不再輕信口頭承諾,不再容忍規則的扭曲。他們建立新的科技聯盟,設立新的產供鏈生態,以制度相容性為前提篩選合作夥伴,這不是排斥某國,而是警示:如果你不能變得可信,就不再有資格參與。這不是冷戰,而是一場制度與文明的熱戰。

今天的大國仿佛又回到了晚清時的幻覺中。彼時的大清朝堂,也曾高喊“自主創新”“自主製造”,以“面子”抗拒改革,以“自尊”否認失敗,最終卻在洋槍洋炮中被迫簽訂一個又一個恥辱條約。不要以為今日不同往昔,看看如今的貿易戰、科技封鎖、資本外流與產業斷鏈,那種熟悉的歷史劇目仿佛又被改頭換面重新上演。

真正的強大,從來不是鋼鐵和導彈的堆疊,而是制度和文明的可靠。一個國家若沒有真正意義上的“公民”,只有“被管理的人民”;若沒有憲法之上的政權制衡,只有黨權淩駕一切的鐵幕;若法治只是工具、言論被視為風險,那麼它就無法贏得文明世界的信任。全球化從來不是一條通向霸權的捷徑,而是一場對制度成熟度的長跑。

經濟總量雖大,但制度結構日漸內卷僵化。權力壟斷之下,創新無法萌芽,司法屈服於強權,教育淪為馴服工具,社會信任日益稀薄。高談“自主”,實則愈加依賴一元體制的維穩邏輯;鼓吹“強國”,實則對內深感不安。在這個結構性不自由的體制中,自由貿易只是幻象,全球化只是權謀借殼,真正的文明對話從未展開。

1840年,鴉片戰爭打響,不只是貿易衝突,更是中華傳統體制與西方契約文明的第一次碰撞。而彼時的大清,選擇了“體面”而非改革,“王權”高於“契約”。歷史的代價,至今仍未償清。2018年,當中美貿易戰爆發,又一次站在選擇的路口。若那時順勢改革,二次“改開”,今日局勢未必如此緊張。但高喊“厲害了”,用權術應對規則,最終讓規則之爭演化為制度對抗,激化為文明衝突。如今的緊張,實則是第二次鴉片戰爭的制度迴響——一個封閉體制對自由文明的再次拒絕。

歷史之鐘再一次敲響,那聲音沉厚、冷峻而清晰。大國是要走向制度文明與全球秩序的真正融合,還是繼續退守一個不斷收縮、邏輯封閉的體制迴圈中?是選擇開放與契約的陽光之路,還是執迷於一個黨國機器內部不斷彼此合謀的權力遊戲?

這不是對美國的回應,而是對自身的交代。若繼續沉溺於“抖音式的繁榮”“牆內邏輯的狂歡”,繼續將外部的警告視為敵意,將內部的反思視為背叛,那麼真正被“去除”的不僅是一個大國在全球價值鏈上的位置,更將是一個民族在世界文明譜系中的地位。

文明抉擇,從來都是痛的。但真正的進步,也總是從這一痛開始。痛的是放棄那種由上而下的控制幻覺;痛的是承認過去體制中確有失當;痛的是割捨慣於權力、習於依賴的官僚主義。但不經歷這場痛,就永遠無法進入一個真正自由、有尊嚴的世界。

文明不是喊出來的,是做出來的。自由不是給出來的,是爭出來的。

未來不是幻想出來的,是改造出來的。如果未來終將抵達,那麼它一定不是在喊聲中、不在鬥爭中抵達的,而是在制度轉型、文明自省中緩緩浮現的。

真正的全球化,不是經濟的氾濫,而是信任的流動,是人在制度之下擁有尊嚴,在契約之中擁有安全感。自由,不只是貿易的自由,更是言說的自由、選擇的自由、拒絕恐懼的自由。一個國家若不能保障這些最基本的人權,它就無法在文明體系中站穩腳跟。它擁有的,或許是短暫的增長奇跡,卻無法擁有長久的尊重與信賴。

是的,曾經擁有過時間的紅利,但不能奢望歷史永遠等待。今日的世界,正在告別那個“容忍大國特例”的年代。過去三十年裏,自由世界以為經濟融合能帶動政治轉型,卻在現實中一次次碰壁。他們逐漸發現,若不以制度相容為前提,全球化就不是共建秩序,而是販賣秩序;不是共用繁榮,而是被動掏空。

整個自由世界在經歷數十年失望之後,對規則破壞者所作出的文明性調整。他們要求的不多,不過是契約要守、知識產權不偷、市場不操縱、制度不反噬秩序。美國的“去某國化”並不是歇斯底里的退縮,而是一種歷史理性的回歸。正如一位哲人曾言:“一個文明若不能信賴,就不能交易;若不能交易,便不能共處。”

在這百年未有之大變局中,不能再用“民族的偉大復興”來搪塞一切制度之痛,也不能用“百年屈辱史”來掩蓋當前的治理困境。真正的復興,不是GDP的數字,不是高鐵的速度,而是制度的現代化、國民的覺醒、社會的透明、公權的節制與民權的真正興起。

是時候放下“贏麻了”的口號,擁抱“醒來了”的沉思。一個成熟的國家,應當知道如何與世界坦誠相處,如何在規則之中構建尊嚴,而非在對抗中孤立自我。不是要跟誰贏得一場對抗,而是在自我與未來之間完成一次救贖。就像德國放下納粹的神話重建民主,就像日本切斷軍國的迷夢回歸憲政,必須放下“黨國永恆”的幻覺,承認這個體制在現代化的語境中已經走到盡頭。

不該恐懼自由。真正的自由不是混亂,而是秩序的高級形式;不是毀滅權威,而是約束濫權的利器。憲政不是削弱國家,而是給予國家以合法性。民主不是虛耗時間,而是避免錯誤代價的集體智慧。封閉不是安全的庇護,而是災難的溫床;而自由不是國家的威脅,而是國家的解藥。無論多大的國家,在制度錯配的時代都難以獨善其身。

蘇聯的高樓大廈也曾拔地而起,東歐的計劃經濟也曾風光一時,但一場制度風暴就將它們盡數吹倒。今天的大國若繼續站在歷史的岔路口自我麻醉,繼續將批評者打為敵人,將改革者斥為叛徒,那麼真正的危險,不在於外部打壓,而在於內部的自我耗竭。

曾幾何時以“全球化”之名高歌前行,仿佛只要打開國門,財富便會潮湧而至。卻忘記了一個事實:真正的開放,必須建立在契約可信、制度互認的基礎之上。若文明不相容,自由貿易就會淪為一場資源掠奪與產業掏空的遊戲。當一個國家在市場中享受紅利,卻不承認市場規則;在全球體系中獲取便利,卻排斥制度共識,那麼“開放”就不再是共贏,而是文明對文明的消解。一種“去工業化的開放”,正在反噬其創造者。

世界正在醒來。歐美、日本、印度、澳洲等地,開始以制度為依據重組合作生態。晶片、綠色能源、人工智慧……所有高端產業的合作門檻,正從“價格”變為“信任”,從“效率”變為“價值觀”。全球秩序覺醒,大國仍在指責川普“瘋了”,仍在高喊“奉陪到底”。這不是美國的任性,而是文明體系在自我淨化。全球秩序已不再為體制特例讓步,唯有誠實改革者,才可真正留席共餐。

這不是一場戰術的勝利之爭,而是一場制度的自我革命。不是用民族主義回避制度裂痕,而是用制度透明回應文明召喚。文明的抉擇,不是贏麻,是醒來。是要成為“市場經濟國家”,還是繼續做“國家控制市場”的畸形樣本?是要在制度中受限的自由裏生活,還是在被審查的恐懼中日復一日?歷史不會等待。文明不會憐憫。只有真正完成自我超越的國家,才配得上“偉大”二字。

必須有勇氣走出“強國焦慮”,邁入“文明自信”。唯有真正的改革,才能重啟希望。那是一場制度上的自我革命,不是某個領導人的施恩,而是全體國民意志的覺醒;不是經濟策略的微調,而是政治結構的深翻;不是對過去的延續,而是對未來的重新書寫。不要再用“民族主義”遮蓋制度問題,不要再以“反美話術”取代深層治理反思。文明,從來屬於那些勇於改革的人。未來,從來屬於那些願意自我批判的人。真正的民族尊嚴,也只屬於那些敢於揭示制度病灶並奮力治療的人。

此刻,世界仍在等待大國的回答。不是用導彈與火箭回答,不是用資本與基建回答,而是用制度的誠意、改革的勇氣、自由的光芒去回答。文明的門,始終敞開著。但唯有那些帶著真實改革之鑰的人,才能跨過門檻。唯有將人民當作公民,而非被管理的對象;唯有政權接受法律的約束,而非法律受政權主導;唯有思想自由成為常態,而非思想犯罪成為常規,才能真正邁入現代文明的門檻。

這不再是與美利堅之間的問題,而是和未來之間的問題;不是川普的偏執,而是文明的深水試煉。不再自欺,不再自憐,不再恐懼。有勇氣走出封閉,跨入真正的改革。一個文明的大國終將到來。在歷史的殘酷中保持清醒,在文明的重壓下依然向光而行,這才是一種偉大的民族氣質。

在這個時代的盡頭與起點之間,用一個民族的深層覺悟,回應世界的最終追問——準備好成為真正的文明了嗎?

-

2025-11-07

-

2025-11-07

-

推動中部商業服務業創新升級 商研院(CDRI)中部辦公室喬遷揭牌

2025-11-07

-

文化部長李遠親臨祝賀 中華民國傳統匠師產業工會成立大會 由漢式瓦作陳順添當選理事長

2025-11-06

-

2025-11-06

-

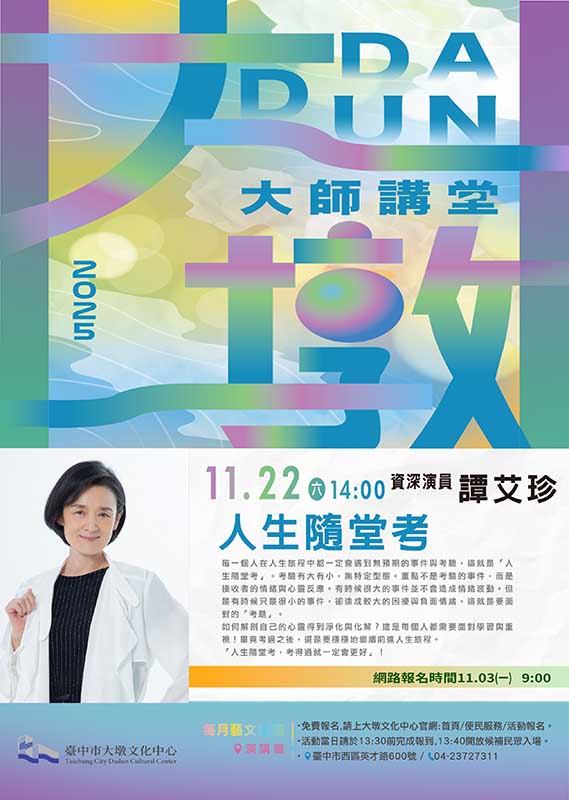

「大墩大師講堂」系列講座邀請資深藝人譚艾珍女士 分享如何活出自在與從容

2025-11-06

-

臺日攜手共創農村永續願景 展現「在地共生」的農村再生實踐成果

2025-11-06

-

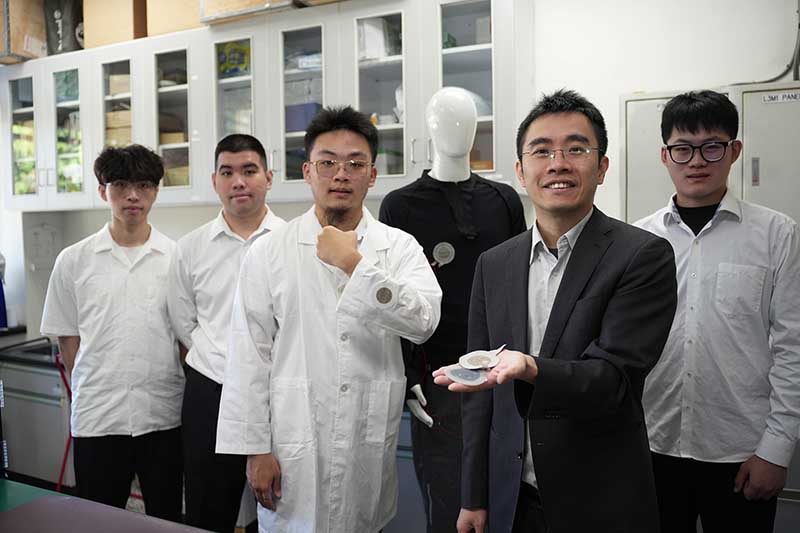

神奇傑克 中興大學研發有聽覺的衣服 可聽診、溝通與AI聊天機器人對話

2025-11-06

-

2025-11-05

-

2025-11-04

最 新 資 訊

NEWS