WORLD CHINESE JOURNALISTS

在我國西北邊陲,新疆以其廣袤的疆域、壯美的風光承載著絲路文明的千年記憶,卻也因深居內陸的地理特性,成為生態系統極為脆弱的區域。全球氣候變化的疊加、人類開發活動的影響,讓土地荒漠化、水土流失、生物多樣性銳減等生態危機日益凸顯——這片總面積達166萬平方公里的土地上,64%的區域正遭受荒漠化侵蝕,狂風裹挾著黃沙不斷吞噬綠洲,枯立的樹幹成為生態脆弱的無聲呐喊,守護新疆的綠色屏障已成為刻不容緩的時代命題。

一、策勒樣本:風沙線上的堅守與突圍

位於塔克拉瑪幹沙漠南緣的策勒縣,正是新疆生態困境的典型縮影,也是我國荒漠化防治的前沿陣地。在這裡,沙漠與戈壁佔據了全縣總面積的半數以上,惡劣的生態環境讓“風沙”成為當地人最熟悉的“常客”——年沙塵暴天數介於19至64天之間,浮塵天氣更是超過200天,漫天黃沙曾一次次威脅著居民的生存家園,這座縣城在歷史上因風沙侵襲被迫三次搬遷,每一次遷徙都鐫刻著與自然抗爭的堅韌。

面對絕境,當地從未停止生態治理的腳步,多年堅守換來了階段性的顯著成效:綠洲邊緣25萬畝天然植被得以恢復,風沙前沿硬生生向後撤退8公里,38個自然村的生態環境實現質的改善;森林面積從12.7萬畝躍升至102.25萬畝,森林覆蓋率由0.24%提升至2.16%,這些數字的背後,是無數人用汗水澆灌的希望,也為更大範圍的生態修復奠定了堅實基礎。

二、公益行動:以眾人之力,植絲路新綠

正是在新疆生態治理初見成效卻仍任重道遠的背景下,“我去新疆栽棵樹”公益活動應運而生。2025年世界地球健康日,這項承載著生態守護使命的公益行動正式啟動,以新疆和田地區為核心實施區域,聚焦土地退化這一核心問題,通過連結公眾參與和社會力量籌資,規模化種植兼具強大固沙能力與抗旱特性的和田棗樹。

和田棗樹不僅是抵禦風沙的“生態衛士”,其根系深紮土壤可有效固定沙質、涵養水源,更能在生態改善後為當地帶來一定的經濟價值,實現“生態保護與民生改善”的良性迴圈。活動所宣導的,早已超越“栽下一棵樹”的物理意義——每一株紮根戈壁的幼苗,都是對抗荒漠化的堅強戰士,是守護綠洲的忠誠屏障,更是為絲綢之路上的這片熱土點亮的生態希望之燈。

三、多方聚力:共築新疆綠色未來

這項公益活動的順利推進,離不開國內外多方力量的攜手支撐。活動由世界地球健康日活動組委會、中國歐盟協會、中國治沙暨沙業學會、中國生產力學會、歐洲對華關係促進協會、中國亞洲經濟發展協會、中國智慧能源產業聯盟、中共策勒縣委縣人民政府、綠色方舟公益基金會、可持續發展世界首腦俱樂部、綠色方舟國際聯盟、中美後現代經濟發展研究院、尚比亞駐華大使館、奈及利亞駐華大使館等眾多國內外機構聯合組織,形成了“政府引導、專業支撐、國際聯動、公眾參與”的多元合作模式。

活動的發起陣容更彰顯了其廣泛的社會共識,中央宣傳思想工作領導小組原副組長、山西和湖南省委原書記王茂林,原中央和國家機關工委副書記、中國社會工作聯合會會長陳存根,中國軍事科學院原院長、上將劉精松等國內領導幹部,聯合國原副秘書長沙祖康、國務院國有企業大型企業監事會原主席劉順達、中國人民解放軍報社文藝部主任陳先義將軍、西班牙前首相薩派特羅、“世界生態文明之父”柯布等國內、國際政要與知名人士,以及農業農村部原常務副部長尹成傑、中國人民對外友協原副會長、中國歐盟協會副會長兼秘書長宋敬武、國家煙草局副局長楊傳德等專業領域代表,尚比亞駐華副大使Alfred Sililo、奈及利亞駐華大使瓦基勒(Wakil)等國際友人宣導和參與,共同為新疆的生態保護發聲。

四、全球倡議:讓絲路綠脈綿延永續

在此,我們向全世界發出誠摯倡議:“我去新疆栽棵樹”不僅是一場公益行動,更是一次跨越國界的生態共鳴。它承載著對絲路文明的敬畏,對子孫後代的責任,更希望通過這樣的實踐,讓更多國家尤其是歐美國家看到新疆在生態治理中的努力與成效,瞭解新疆發展的真實面貌,進而參與到支持新疆生態保護與可持續發展的行列中來。

當越來越多的雙手共同播撒綠色,當越來越多的幼苗在戈壁紮根成長,新疆的荒漠終將化為綠洲,絲路的風沙終將被綠蔭阻隔,這片古老而神奇的土地,必將在生態與發展的平衡中,綻放出更加璀璨的光彩。

每捐栽一棵樹100元(購買樹苗、人工栽種、人工定期澆水、施肥維護,另外您捐栽的每一棵樹、每一份愛心,都將得到新疆和田及策勒縣人民回贈策勒縣優質紅棗4斤,快遞到您的家裡和單位,工會年終福利、履行企業社會責任是最佳的選擇)。日行益善、感恩您愛心參與!

-

展現企業高階教育領域深厚影響力 興大超EMBA第六屆再掀學習風潮

2025-11-27

-

農業試驗所 130 週年所慶展示成果邁向未來永續農業之新起點

2025-11-24

-

2025-11-24

-

2025-11-24

-

中臺科大放眼國際 勇奪2025 IIIC創新發明競賽金銀雙獎

2025-11-24

-

中山附醫主辦「第11屆亞洲健康識能國際大會」展現台灣在健康識能及國際醫療合作上的領導地位

2025-11-24

-

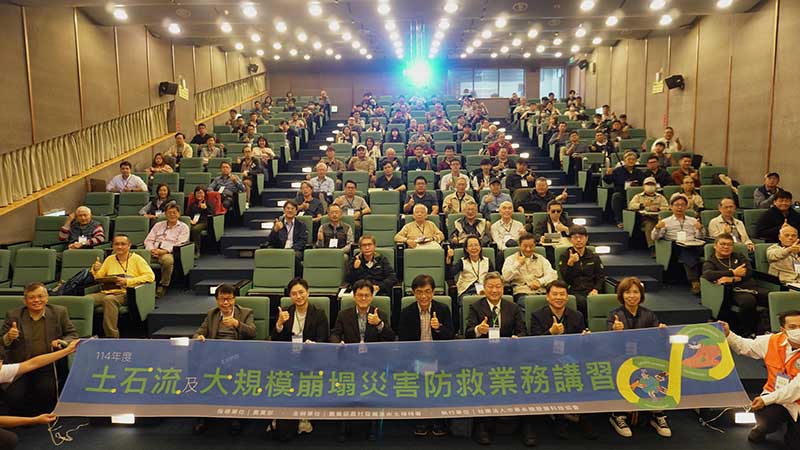

農村發展及水土保持署因應 極端氣候舉辦「114年度土石流及大規模崩塌災害防救業務講習」

2025-11-21

-

2025-11-21

-

2025-11-21

-

農村水保署臺中分署十大綠照社區成果展示 埔頂、雙湖展現綠療育亮點

2025-11-21

最 新 資 訊

NEWS