WORLD CHINESE JOURNALISTS

認知戰的背後

在人類快速步入智能時代的當下,一場無聲卻激烈的“認知戰”正悄然蔓延於人心深處。如若個體在碎片化資訊、灌輸式教育與日常審查中長大,其價值體系往往早已被強加的意識形態所塑造。步入現實社會,接觸更廣闊的資訊世界與多元文明時,原有認知常常遭遇劇烈衝擊,導致內心的割裂與彷徨。

他們一方面重複主流敘事的套話,另一方面又在心底產生無法言說的質疑;一方面崇尚集體意志與國家命運共同體,一方面卻在現實中習慣於冷漠、利己與犬儒。這種撕裂不僅表現在個人對善惡、正義、自由等基本價值的迷茫,更延伸到對國家、歷史乃至現實世界的深層誤判。

這種認知裂痕並非偶然,而是國家層面的系統性“認知戰”的產物——一種由上而下、以話語壟斷、歷史敘事操控和資訊控制為手段的深度意識形態塑造工程。在這種環境中,國家與個人之間並非形成健康的理性共識,而是在虛構的安全感與對外部世界的敵意中不斷製造“我們”與“他們”的對立幻象。

這種由認知失衡引發的群體性誤判,不僅消解了理性的成長土壤,也使國家陷入自我確認的迴圈之中,逐漸喪失自我糾偏的能力。“認知戰”不是遠方的槍火與網路駭客,它就在每一個人每日的思考、判斷與表達之中。從個人內心的崩塌,到國家戰略判斷的誤區,它已成為這個時代最深層的危機之一。如何重建認知的真實、理性的秩序,不僅是個體的救贖之路,更是國家未來走向開放與文明的生死抉擇。

數字時代網路疆域的爭奪將決定未來世界的格局。在這場沒有邊界的戰爭中,每一個資訊的傳播者,都是戰場上的一顆棋子。臺灣驅逐大陸網紅事件,就是全球範圍內意識形態爭奪戰中的一個縮影。臺灣不僅要在現實世界中保衛其主權,也要在數字世界中維護其意識形態的獨立性。它不僅僅是一個執法行為,更是一次政治宣示。

抖音網紅劉振亞(亞亞),當她收到臺灣省當局的驅離通知時,聲稱“回到大陸就是回到了萬劫不復的深淵”。若明知大陸是“萬劫不復的深淵”是地獄,卻煽動地獄之火武力攻擊臺灣,說明她想把臺灣也變成地獄,所以又多了一個罪名,種族滅絕罪,按她自己的邏輯推理,名副其實!

而正是此類貨色,卻天天在抖音上號召武力攻擊臺灣,被臺灣驅離時,一開始想撒潑打滾不願走。還說她的視頻只發佈於大陸抖音,沒有發佈在Youtube、x等國際平臺上,她的意思是說大陸人傻、是腦殘,做“愛國”生意好賺錢!真是活脫脫的女版司馬南!被臺灣當局處分的另有多名此類網紅被臺灣驅逐。

亞亞之流用婚姻手段,登陸臺灣舞臺,卻又以刺刀刺向臺灣人民,並以攪屎棍的角色破壞兩岸同胞和平。她把國人之人性的扭曲和道德的淪喪,體現得淋灣感致,作為絕對精緻的利己主義者,只要對自己有利,她不在乎同胞互殺、國家戰爭,哪怕世界毀滅,只要有錢賺,對自己有利,她就幹!

用網紅自己的邏輯她認定大陸是地獄,那她也絕對是地獄中的女妖,比地獄男魔司馬南,有過之而無不及,更可悲的是,女妖和男魔,都坐擁百千萬級粉絲,雖然男魔前些日子被罰900萬,但對於賺足了愛國賊們錢的男魔來說,簡直小菜一碟,這幾天,男魔連滾帶爬,跑到自己竭盡一生批倒批臭的美帝享受人生了。

這類女妖長期在抖音,慫恿“武力統一臺灣,解放臺灣”的言論,這些生在大陸,嫁到臺灣,一般採用騙婚手段:先同大陸原配假離婚,再用色誘手段騙臺灣老頭兒,並結婚生子,拿到臺灣公民身份後,採用冷暴力等手段逼老頭離婚,最後將大陸一家移居臺灣,從此,一家人在臺灣,享受著臺灣免費的教育、醫療和高福利。

風起於青萍之末,浪成於微瀾之間。一種冷峻的裂痕,正悄然在血脈相連的同胞之間擴大。大地無言,山河失色,不是因為地理的界線,不是因為族群的差異,而是那被刻意灌輸的意識形態,如同一把銹蝕的刀,劈開了文化的肌理,斬斷了家國的紐帶,把同宗同族的子孫碎裂成片,讓手足成仇,讓親人成敵,不是某個地域的離心,而是整塊土地的靈魂,正在從裏向外坍塌。

國家之名成為親人反目的理由

在這個曾被稱為“中華”的古老文明中,“親親相隱”、“兄弟鬩於牆而外禦其侮”的倫理理應深植人心。可如今在所謂價值觀的高壓鍋中,這些千年傳承的情感被政治洗腦的蒸汽腐蝕得支離破碎,橫加於大多數認知力殘缺者身上的是,產生於西方卻被西方唾棄的信仰,竟堂而皇之淩駕於骨肉親情之上。

就像前蘇聯萬眾在無處不密的肉眼監控(現代加裝高科技攝像頭)下失語,母親的搖籃曲換來了再教育營的冷鐵門聲。民族孩子哭著不願放棄母語,卻被逼在課堂上用官話背誦宣傳口號。僧眾喇嘛道徒們被迫自證政治合格,而他們的信仰,被誣為分裂主義的溫床。這一切,並不是出自國家的統一之需,而是出於某種對思想純淨的極端妄想——他們寧要一個統一的鐵籠,不要一個多元的森林。

中國,這兩個字本應飽含溫度——它不僅是一種政治認同,也是一種文化的血脈與記憶的共同體。可在意識形態安全高於一切的旗幟下,它逐漸淪為一種排他、壓抑、控制和驅逐的標籤。

而臺灣,這塊自古以來便鑲嵌在華夏文明版圖中的明珠,早已不再僅僅是地緣的遠近問題,而成為某種意識形態構建民族認同的最後堡壘。只因那座島嶼上,存在著另一種政治實踐、另一種歷史書寫,便被視為“不忠”的象徵、“分裂”的溫床。於是,話語必須統一,態度必須歸順,思想必須歸檔。

有人說劉振亞她真的有那麼強大的顛覆能力嗎?如果一個普通母親的口頭表達就能動搖政權的基礎,那麼這政權的根,是否也該重新審視?若連聽不同意見的能力都沒有,又談何自信?在西方自由主義的定義下,言論自由是神聖不可侵犯的,但當它威脅到國家安全,甚至成為外部勢力操縱民意的工具時,民主政體是否應有所防範?臺灣政府的做法,似乎與其標榜的自由理念相悖,然而在現實政治考量下,它又顯得合理且必要。

細究其下,哪一朵浪花不是潛伏多年的暗湧?哪一聲喧嘩,不是千萬沉默累積的迴響?睜眼看看網路上的這些聲浪:“武統臺灣,殺個乾淨!”“支持打爛臺北,把它變成焦土!”“誰反對統一就是漢奸!”這是文明世界能視而不見的“愛國語境”嗎?

近年來,臺灣的選舉頻繁受到外部信息戰的影響。社交媒體成為新的戰場,大量的假資訊、操縱性敘事被有意植入臺灣民眾的日常認知之中。各種管道進行“認知戰”,試圖影響臺灣輿論,為未來可能的政治目標鋪路。因此,對那些以網紅身份進行宣傳的人進行管控,實際上是防止民主體系遭受外部勢力破壞的一種手段。

統一,從來不是暴力可以完成的事

從蘇聯引進文化閹割的苦果——不是“懷柔”,而是“鬥爭”;不是“求同存異”,而是“敵我分明”。凡是不同者,皆為敵;凡有異議者,皆需改造。一代代人被培養成意識形態的機器,以立場取代思考、以忠誠壓倒良知、以仇恨代替愛,意識形態製造的不是統一而是內戰。

百年史實,最大區別是什麼?被蘇俄佔領的幾十個臺灣省的面積,土地上一個中國人都沒有,地方已更名,地下是白骨和萬人坑。被英美佔領的土地上仍然是原版中國並成全國際金融中心。被三民主義和胡適思想佔領的小島,更是原封不動的中國人,並被改造為祖國寶島。

有一種戰爭,不流血,但足以摧毀文明;不投彈,但可以肢解民族。這便是前蘇聯遺產所主導的“認知作戰”邏輯——以黨國意志淩駕一切、以宣傳口徑替代真相、以網路舉報取代法治秩序。它最陰險之處不但在於它愚民,而在於它操控:它不再告訴你世界是什麼,而是讓你只看到它希望你看到的那個世界。它不再直接壓迫你,而是讓你主動變成那個壓迫者。

你舉報父母“說了反動的話”,你質疑朋友“看了境外媒體”,你斥責同事“轉發了不當文章”,你甚至會因在微信群裏多問了一個問題,而被“請喝茶”。這種冷漠、這種相互監督、這種自我閹割,才是真正毀滅一個國家的元兇。不是坦克、不是槍彈,而是那種深入骨髓的恐懼,那種對不同聲音的敵視。

當媒體環境、司法制度、社會治理深入日常的冷酷:誰都可以在一夜之間失去自由;誰都可能因為一句言論,被全網封殺;誰都可能因為拒絕站隊,而被人生清零;官員財產不公開進行黑箱審判;紀錄片不能上映,詩人坐牢,言論被審查——這不是統一之路,這是反向奔逃的動因。

統一,不是征服,不是威懾,不是冷戰餘音的迴響,而是制度的競爭,是治理的比較,是人性和尊嚴的較量。而當一個政權害怕人民接觸不同觀點,害怕公民自由地表達自我,害怕媒體說出不一樣的故事——那麼它,其實早已走到盡頭。

誰在經濟幻象裏收割人民忍耐

如果經濟增長的紅利只被少數人攫取,而底層人民仍然掙扎在生存線上,那這樣的“經濟大國”無非是一座空中樓閣。傲慢的政治總喜歡操縱人心,把複雜的現實歸結為簡單的對立,把社會問題包裝成意識形態的鬥爭,把個人的命運歸咎於外部勢力或內部敵人,而不是去真正解決它們。

引以為傲的全球第二大經濟體掩蓋不了青年躺平的心酸現實。在看似燈火通明的高樓大廈中,更多的年輕人被房價、內卷、戶籍制度困在原地,看不見未來;普通人在低收入看不起病的泥淖裏掙扎。夢想被出租屋壓彎了脊樑。

嘴上喜歡講共富,但真正富起來的是誰?在現實的地平線上,百姓是泡沫,是韭菜,是被要求服從發展戰略的背景板。真正的大國經濟,是讓所有人都能享有發展機遇,而不是讓資本壟斷一切;是讓普通人能買得起房,養得起孩子,過上體面的生活,而不是只讓少數人站在金字塔的頂端俯視眾生。

臺灣雖有其制度性困境,但至少,他們的醫療可以全民共用,腐敗官員財產須予公開,食品安全水準優於美歐,還能在財政盈餘時為每個公民發放紅包。不講GDP如何鮮亮,只需晶片統領全球就足以勝過萬千華麗語言外衣裝飾。

反觀那些“愛國者”振臂高呼“解放臺灣”,卻無法解釋:若自己的制度真的如此優越,為何同胞寧願離去,為何青年夢想遠漂,為何連認同都要靠強制灌輸,而不是自然生長?

中華文化,是禮儀之邦的文明長河,是詩書傳家的溫柔鄉,是“相容並包、和而不同”的胸襟。而今,卻被塗抹成一副鐵青的臉譜,只為服務於一個利益集團之私,污染幾千年的文化語言變成為壓迫的利器。

把孔子打成孔老二拆墳掘墓,需要時再供奉在政治講壇上,無論怎麼折騰卻再無道統的獨立精神;文藝成為宣傳工具,“主旋律”替代了“真善美”;圖書館剔除“敏感書籍”,歷史課本刪改成政治教本,甚至連一個小學作文,也要寫出“政治正確”的標準答案。

文化的尊嚴,在此淪為奴僕。思想的火種,被熄滅在網路審查與舉報機制中。連家庭都成為政治監控的堡壘——誰發表過錯誤言論、誰的孩子在哪個論壇點贊、誰閱讀了非法刊物,都可成為被整肅的理由。

女妖劉振亞一派動機險惡,男魔司馬南、李毅之流是靠販賣“愛國情緒”牟取私利,轉頭又在美帝國盡享人生。他們只是鏡子映出的碎片——碎的是這個社會的道德支撐,是被長期洗腦後崩解的理性和同理心。在一個崇尚立場先於真相的輿論場中,大多數無腦者早已習慣對號入座、習慣標籤化、習慣仇恨。

口口聲聲強調“文化自信”,但現實卻是文化的窒息:作家因發表觀點被封號;電影因涉及“敏感歷史”被下架;歷史被刪改,現實被掩飾;媒體淪為傳聲筒,文學成了洗腦課本。這不是文化自信,這是文化恐懼。

別有用心者企圖用“文化戰”去界定敵友,去製造對立。他們不允許不同的思想存在,不允許人民自由地接觸世界,不允許異見者發表看法。他們以保護文化為名,築起更高的圍牆,狂妄愚蠢卻不知道文化的偉大,永遠不在於封閉,而在於開放;不在於排斥,而在於吸納。

真正的文化大國,是不怕爭鳴的,是鼓勵不同的,是在開放中見長。在隋唐盛世,來中國的外國使節絡繹不絕;在宋代城市,有佛道並存、儒商共榮的場景;在元明清的港口,西方的科學、藝術與儒家思想自由交融。

中華文化之所以能夠綿延千年,不是靠強迫灌輸,而是因為它曾孕育出相容並包的氣度,創新進取的精神,善待異己的智慧。日本、韓國、東南亞許多國家的文化深受中華文化影響,華夏祖先從未用暴力去輸出過“漢化”;絲綢之路上的商人、學者、僧侶,帶著各自的信仰和智慧,互相交流,從未因為種族或國籍而彼此仇視。

一本稍微講點人性與歷史真實的書,都可能在審查中陣亡。恐懼文化,害怕思想。可能因為轉發一篇不當文章,被盯上、被處理。請問這是文明國家的作為嗎?是大國的自信嗎?不!這是一個虛假的大國,一個以控制來維護統一的幻象。人民不是要一個冷冰冰的統一,要一個溫暖、有尊嚴的歸屬。

可恰恰是這種思想恐懼症,讓自己越來越像一個封閉的孤島,而非一個開放的大國。良知被消音,被清零,這不是統一的光,這是撕裂的焰。連最基本的意見表達都被視為威脅,究竟在害怕什麼?仇恨何以成為一種愛國方式?真正的大國不是靠壓制異議來維穩;真正的民族團結不是靠劃清敵我來維繫。如何能構建一個不以仇恨維繫的國家?如何能為下一代留下一個不再扭曲人性的家園?

宣傳機器越運轉,年輕人越冷漠;民族主義越鼓噪,信仰的真空越深廣;制度越高壓,信任就越稀缺。靠撕裂來凝聚,靠控制來統一,靠洗腦來團結終歸是妄想。仰望星空,兩岸是一個民族,不是彼此為敵的手足;血脈相連是一家人,不是政治的犧牲品。

統一不是靠高牆鐵網,不是靠網路封鎖,不是靠意識形態的規訓,而是靠制度的優越、社會的公正、文化的溫潤,以及對人心最本真的尊重。真正的統一不在於疆域的重疊,而在於心靈的共鳴。大國不靠同質化灌輸來掩蓋治理焦慮,而靠制度魅力、文化包容、社會正義來贏得人心。真正的大國是讓人民活得有尊嚴,不是靠恐懼維繫。

和平是靠內在魅力,不是靠外在暴力。

-

2025-12-24

-

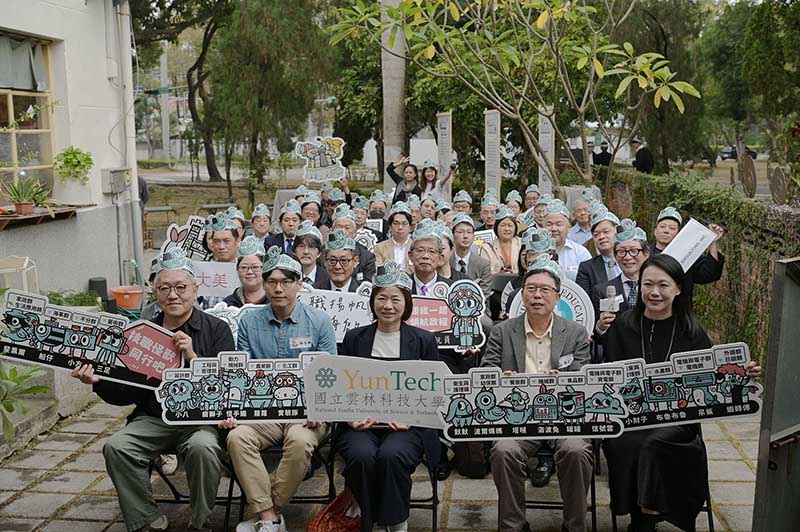

興大主辦 (聚焦智慧應用與產學合作 2025智慧科技與大數據論壇)

2025-12-24

-

2025-12-24

-

2025-12-24

-

迎冬至、慶耶誕童綜合醫院舉辦「Merry Christmas 薑餅奇緣與養生秘笈」DIY

2025-12-23

-

2025-12-22

-

林業及自然保育署臺中分署邀請民眾多選購「友善石虎農作標章」農產

2025-12-19

-

114年度汽燃費催繳期限到12月31日 請中彰投車主盡速繳納

2025-12-18

-

2025-12-18

-

農村水保署以自然解方推動集水區調適策略 榮獲114年國家永續發展獎政府機關類殊榮

2025-12-18

最 新 資 訊

NEWS