享譽國際的已故蚊蠓專家連日清博士(1927–2022),長年致力於醫學昆蟲與公共衛生研究,是臺灣病媒生態與公共衛生領域的奠基者之一,也被學界尊稱為「蚊人」。國立自然科學博物館今(28)日舉辦捐贈儀式,正式典藏連日清博士家屬捐贈的6,274件玻片標本。這批標本涵蓋超過210種蠓科及其他昆蟲種類,將為科博館近年執行的小黑蚊(臺灣鋏蠓)防治研究與新興病媒昆蟲監測工作,注入關鍵力量。

連日清博士早年參與世界衛生組織(WHO)合作,深入東南亞與臺灣各地進行瘧疾病媒調查與防治策略設計,是臺灣瘧疾控制史上的關鍵人物。他的努力不僅有效降低病媒密度,更見證了臺灣成為全球唯一正式根除本土性瘧疾的國家,其科學貢獻深具歷史意義與國際指標價值。

此次捐贈的標本是連日清博士自1965年至2008年間所採集,範圍涵蓋臺灣、日本、韓國、中國與印尼,其中臺灣樣本高達97%,絕大多數為蠓科玻片,標本製作精緻,資訊標註完整,是極為珍稀的蠓科 (含病媒昆蟲) 物種資料庫。標本入館前在國立臺灣大學公共衛生學院副院長蔡坤憲教授指導下,由學生協助整理,並於今年3月由科博館團隊完成清點與入庫。本次特選在連日清博士冥誕前夕舉辦捐贈儀式,別具紀念意義。

蚊子蟲體與翅足纖細柔弱且易斷裂,製作難度相當高;圖為連日清博士生前製作蚊子標本。圖片提供/國立臺灣大學公共衛生學院副院長蔡坤憲教授

捐贈儀式現場展出連日清博士生前常用的採集、研究用具及相關著作等。圖片提供/國立自然科學博物館

今日儀式中,連日清博士之長子連百斌先生及十多位家屬、前外交部駐葡萄牙大使張崇哲特別到場見證,科博館館長黃文山亦代表館方致贈感謝狀。黃館長表示,全球3,000多種蚊科昆蟲中,有32種由連博士親自發表,另有19種蠓科物種由他發表命名。連博士的影響跨越世代,此次標本捐贈象徵珍貴科學資產的傳承與延續,也期盼科博館能在此基礎上持續推動研究突破。

科博館與連博士的淵源可追溯至1993年。在時任副館長李家維博士協助下,連博士慷慨捐贈10,826件蚊子標本,包括13屬、92種成蟲、幼蟲與蛹,每件皆附有完整採集與鑑定資訊,具高度研究價值,本次新入館的蠓科玻片標本,更對館方目前進行的小黑蚊防治研究提供關鍵性助益。

科博館典藏科科長蔡經甫指出,蚊子蟲體與翅足纖細柔弱且易斷裂,製作難度相當高,任何步驟都可能導致標本殘缺或不完整,玻片標本亦因易碎、易變質而需細心維護。透過館內穩定的保存環境,不僅能讓更多研究學者充分利用,也能讓這些珍貴標本在百年後仍維持最佳狀態。

捐贈儀式現場展出連日清博士捐贈的蚊科標本,每件皆附有完整採集與鑑定資訊,具高度研究價值。圖片提供/國立自然科學博物館

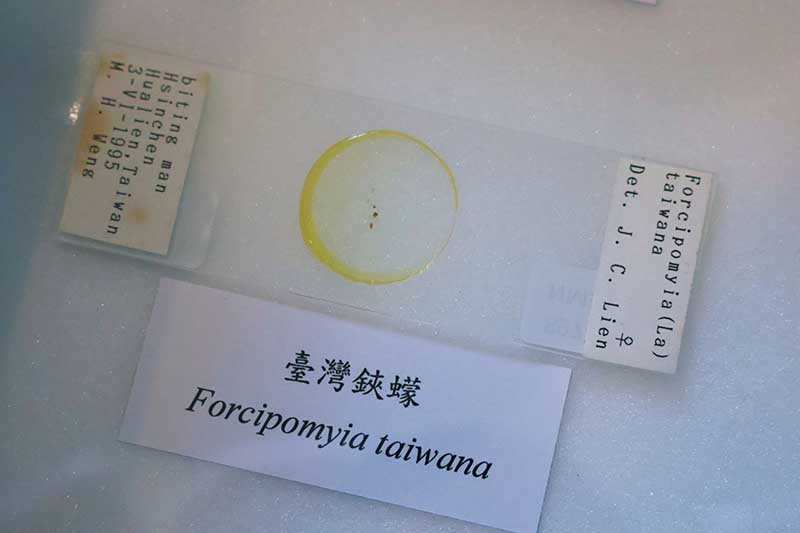

小黑蚊學名「臺灣鋏蠓」,為臺灣原生物種,雌蟲嗜吸人血,是經常造成民眾困擾的病媒昆蟲之一。圖片提供/國立自然科學博物館

科博館生物學組詹美鈴博士回顧,為執行國科會「臺灣鋏蠓防治計畫」,因蠓科種類鑑定不易,遂於2023年向蔡教授與連氏家族請求協助。研究團隊透過文獻蒐集,並利用這批珍貴標本比對觸角、口器、足與生殖器等形態構造比對,再結合DNA鑑定,成功掌握小黑蚊與其他蠓科種類的辨識特徵,得以精準找出小黑蚊幼蟲棲地,為後續防治工作奠定重要基礎。而科博館近年也陸續舉辦小黑蚊的探究活動,向大眾介紹小黑蚊形態、生物學與棲地特性,讓小黑蚊的防治與教育宣導更具科學基礎。

未來,科博館將結合此次捐贈標本、田野調查成果與教育推廣經驗,持續深化小黑蚊的監測與分類研究,期盼透過科學能量的累積與知識分享,協助大眾更正確認識小黑蚊,並共同朝向更有效且更友善環境的防治方向前進。